En el marco del cierre del proyecto Antarplast —enfocado en el estudio de la presencia de plásticos en la Antártida—, Giselle Lacerot y Juan Pablo Lozoya, docentes del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos, junto a Franco Teixeira de Mello, Evelyn Krojmal y Bárbara De Feo, del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, compartieron detalles del trabajo desarrollado. Este equipo, con sede en Maldonado, integra el Espacio Antártico de la Universidad de la República (Udelar) y promueve la actividad científica en el continente blanco.

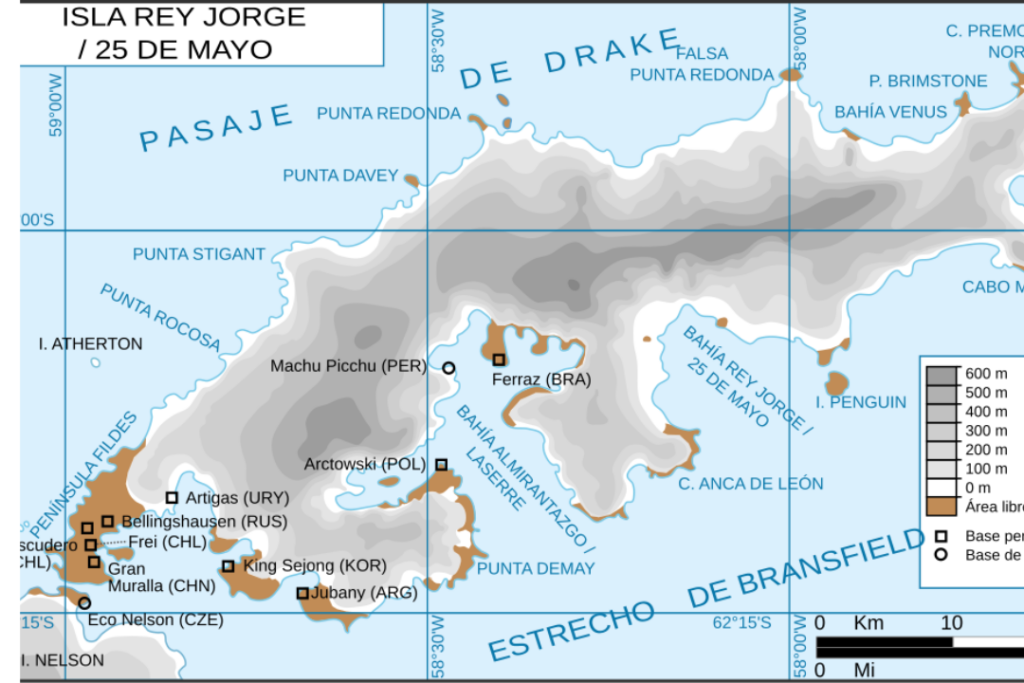

Teixeira de Mello señaló que el proceso de investigación atravesó diversas etapas, en las que el grupo estudió la contaminación por plásticos en la Antártida en “distintas matrices», “particularmente en la península Fildes, que es donde concentramos el trabajo”, en el extremo sudoeste de la isla Rey Jorge. Por un lado, en zonas costeras, trabajaron con macroplásticos, en diferentes puntos de la Isla Rey Jorge (ubicada en el archipiélago de las Islas Shetland del Sur), así como a nivel de continente, en Bahía Esperanza (en el extremo oriental de la península Trinidad), donde se encuentra la Base Científica Antártica Artigas (BCAA), allí también lograron analizar la presencia en sedimentos.

Por otra parte, estudiaron la presencia de microplásticos (plásticos menores a 5 milímetros) en agua marina en la bahía, en la zona de Rey Jorge, en arroyos y más tarde en el glaciar. A su vez, una parte significativa de la investigación “combinó estudios de interacción entre fauna, zooplancton (principalmente de agua dulce) con microplásticos”, explicó Teixeira de Mello. Por ejemplo, el consumo de microplásticos por parte de las aves.

Lacerot planteó que “la idea original de ir a la Antártida era que, al ser un lugar tan remoto, con actividades muy controladas, básicamente es un lugar de ciencia”. Por ello, apuntó, se esperaba que “las fuentes terrestres fueran menores y que el tipo de contaminación que podía llegar a recibir la Antártida proviniera más bien de fuentes marinas”. Sin embargo, hoy la Antártida también es un destino de explotación turística, “muy creciente en los últimos años”, indicó la investigadora. A esto se suman las actividades logísticas, científicas y de pesca que se realizan directamente en el continente y que “generan gran parte de su contaminación», “si bien el efecto marino es evidente”.

En el transcurso del proyecto, el área de estudio también se amplió, en gran parte gracias a las tesis de grado y posgrado desarrolladas a lo largo de los años por estudiantes de diferentes disciplinas.

Entre los objetivos a largo plazo del equipo de investigación está comprender la dinámica y el movimiento de los plásticos. Al respecto, De Feo consideró que el haber estudiado “en distintos compartimentos la presencia de microplásticos”, les permitió “conocer cómo es la dinámica” o “lo que podría estar pasando”.

Tras detectar microplásticos en el agua de la Bahía Collins (se extiende entre punta Azurduy y cabo Tres Pérez en la costa oeste de la península Antártica), así como en lagos y arroyos de deshielo, en la zona de ablación -la zona de mayor derretimiento del glaciar- De Feo señaló que “al constatar su presencia en todos esos compartimentos, pudimos identificar una vía de transporte”.

Según explicó, “los sistemas fluviales, entre ellos arroyos y ríos, generalmente transportan plásticos y microplásticos desde lo que hay en el continente o en tierra, hacia los mares y los océanos. Justo en uno de los arroyos de deshielo que estudiamos analizamos la presencia de varios”.

Tanto en la tesis de maestría de Krojmal como en la tesis de grado de De Feo, las investigadoras lograron detectar la presencia de microplásticos. “Ahí pudimos ver una pequeña conexión entre el lago que podría estar generando aportes al arroyo que desemboca en la Bahía Collins, entonces ahí hay una posible vía de transporte”, sostuvo De Feo.

Además, “hay otros tantos arroyos que nacen del glaciar Collins” y “en todos ellos detectamos microplásticos, y esos arroyos también desembocan en la bahía”. Por lo tanto “hay vías de transporte con valores bastantes considerables de los aportes hacia la bahía, hacia el sistema marino”. Sumado a “la dinámica que se da por dispersión eólica de los microplásticos y por la distribución atmosférica”.

La hipótesis principal a la que llegaron es que “el aire es el principal dispersor de estos fragmentos, permitiendo que llegue a arroyos de hielo que están muy alejados de estas estructuras y de las bases”. “También hay toda una dinámica que se da en el agua y en el aire que dispersan todo el contaminante en la isla”, añadió.

Krojmal destacó que los plásticos que más encuentran son “microfibras” que “probablemente vengan de textiles o de cuerdas, de plásticos grandes que después se van degradando y se forman estos plásticos pequeños”.

Respecto a este tipo de plástico en particular, Krojmal coincidió con De Feo en que “se pueden transportar fácilmente por el aire y el viento, es un transporte atmosférico”. “Obviamente no sabemos nunca de donde vienen con seguridad” y “llegan a lugares remotos”, en parte, por “los transportes atmosféricos”.

Lacerot planteó un “panorama de preocupación” debido a “las características del continente”. A raíz del estudio ininterrumpido, concluyeron que fue posible encontrar plásticos de diversos tamaños, incluyendo la categoría de microplásticos, “básicamente en todos los compartimentos ecológicos en los que elegimos trabajar, en sedimentos, en agua, marina, lagos, nieve y organismos”, detalló.

La Corriente Circumpolar Antártica recorre desde el oeste a este alrededor del continente blanco y actúa como una barrera natural. Lozoya señaló que se trata de “una barrera histórica, biogeográfica” que “ocurre a nivel superficial”. “Se asume que estos materiales flotan, entonces es ahí donde la corriente los arrastra y los saca, y quedan dando vueltas alrededor de la Antártida”, mientras que “en las profundidades las aguas se mezclan y van de un lado al otro más allá de esa corriente”.

Lacerot explicó que, según los resultados del proyecto, se evidenció “cierta porosidad” de la Corriente Circumpolar, detectada a partir de un tipo específico de microplásticos: los pellets.

“Los pellets son microplásticos primarios, son pequeñas cuentas de plástico que son la materia prima del plástico y eso claramente no es un producto antártico, no es un material que esté presente en la Antártida, tampoco en actividades marinas sino que es de origen industrial”, explicó la docente.

En ese contexto, recordó que junto a su compañero, Juan Pablo Lozoya, observaron “la presencia de este tipo de plásticos en la playa del canal del Drake (estrecho de océano que separa América del Sur de la Antártida)” y es “fuertemente probable que esos plásticos no vengan de ninguna actividad que esté sucediendo en la Antártida, y si vengan de afuera”. Por lo que, hay “cierta evidencia de que esa barrera circumpolar es porosa” y “puede dejar pasar diferentes cosas, incluyendo contaminantes como los plásticos”.

Si bien los pellets llegan del exterior del continente, Lacerot mencionó que los resultados de la investigación evidencian que “las principales fuentes” de contaminación “son locales”, y están “asociadas a actividades Antárticas”.

En cuanto a los estudios de contaminación por plástico en territorio nacional, indicaron que se están desarrollando trabajos todavía incipientes, como la evaluación de determinados arroyos en Montevideo mediante un sistema de biobardas. El equipo contribuyó en estudios focalizados en el consumo por peces y bivalvos, la presencia de microplásticos en agua dulce, agua marina y en sedimentos en arroyos.

“En términos generales, más allá de nuestra percepción, en Uruguay no hay un programa nacional de monitoreo de plásticos. No hay nada que se esté haciendo a nivel institucional para generar información”, lamentó Lozoya.

Aunque no existen políticas en ese sentido, el científico destacó que, tras la actualización del decreto de calidad de agua a nivel nacional, el CURE participa en la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA).

El grupo de investigación continúa participando en diferentes instancias de divulgación científica. Recientemente estuvo presente en la III Jornada Uruguaya de Ciencia Antártica, que reunió investigadoras e investigadores del CURE y la Facultad de Ciencias de la Udelar, un espacio de intercambio científico y reflexión sobre diversas áreas de investigación. El desarrollo del proyecto de investigación también les permitió vincularse con programas e investigadores de otros países de América y Europa.

Mientras en el contexto internacional, representantes de 180 países están reunidos en la sede de la Organización Naciones Unidas (ONU) para redactar el primer tratado mundial destinado a reducir la contaminación plástica, el principal desafío para el equipo de investigación del CURE es garantizar la continuidad de los monitoreos tras la finalización del proyecto que transcurrió entre 2017 y 2024.

Como miembro del Tratado Antártico, Uruguay se compromete a participar activamente en comisiones y ámbitos científicos, aportando anualmente datos en el marco de esa colaboración, así como a reportar al Programa de Basura Marina de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA/CCAMLR).

Actualmente, el grupo está en proceso de evaluación de una nueva propuesta presentada a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), a través del Fondo Sectorial de Investigación Antártica, creado gracias a la colaboración entre la Udelar, el Instituto Antártico y la propia ANII, explicó Lozoya. Para el investigador, la creación de este fondo significó un “hito en el apoyo a la investigación científica antártica en Uruguay”, ya que “por primera vez se priorizó esta temática y se asignó un monto específico para proyectos antárticos”.

Además, en el marco de un proyecto de colaboración internacional, a nivel de sistemas marinos y costeros, el equipo de investigación se encuentra generando las capacidades y los primeros resultados de un monitoreo de microplásticos en agua marina superficial y en arena de playas.

Este estudio es parte de la Red Analítica de Latinoamérica y el Caribe, bajo el financiamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una iniciativa de NUTEC Plastics por la que recibieron nuevo equipamiento, con el objetivo de generar información a nivel nacional. Lozoya destacó: “Somos el laboratorio encargado de la generación de información a nivel país, por ende tenemos que interactuar y lograrlo en acuerdo con los organismos competentes de esa temática: Dinavice (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) y Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos). De hecho estamos participando de un proceso para generar lo mismo a nivel antártico junto al Instituto Antártico Uruguayo, con el criterio de reportar formación a estas grandes plataformas”.

El trabajo sostenido en el tiempo del grupo de investigación del Centro Universitario Regional del Este, que integra el Espacio Antártico de la Universidad de la República, evidencia la importancia de sostener monitoreos y articular ciencia, políticas y educación. Esto se logra mediante la participación activa de estudiantes de grado y posgrado, fomentando el interés de futuras generaciones en la investigación de la temática. Al mismo tiempo, traza la necesidad de impulsar investigaciones a nivel nacional para comprender y enfrentar la contaminación por plásticos en nuestros propios ecosistemas.